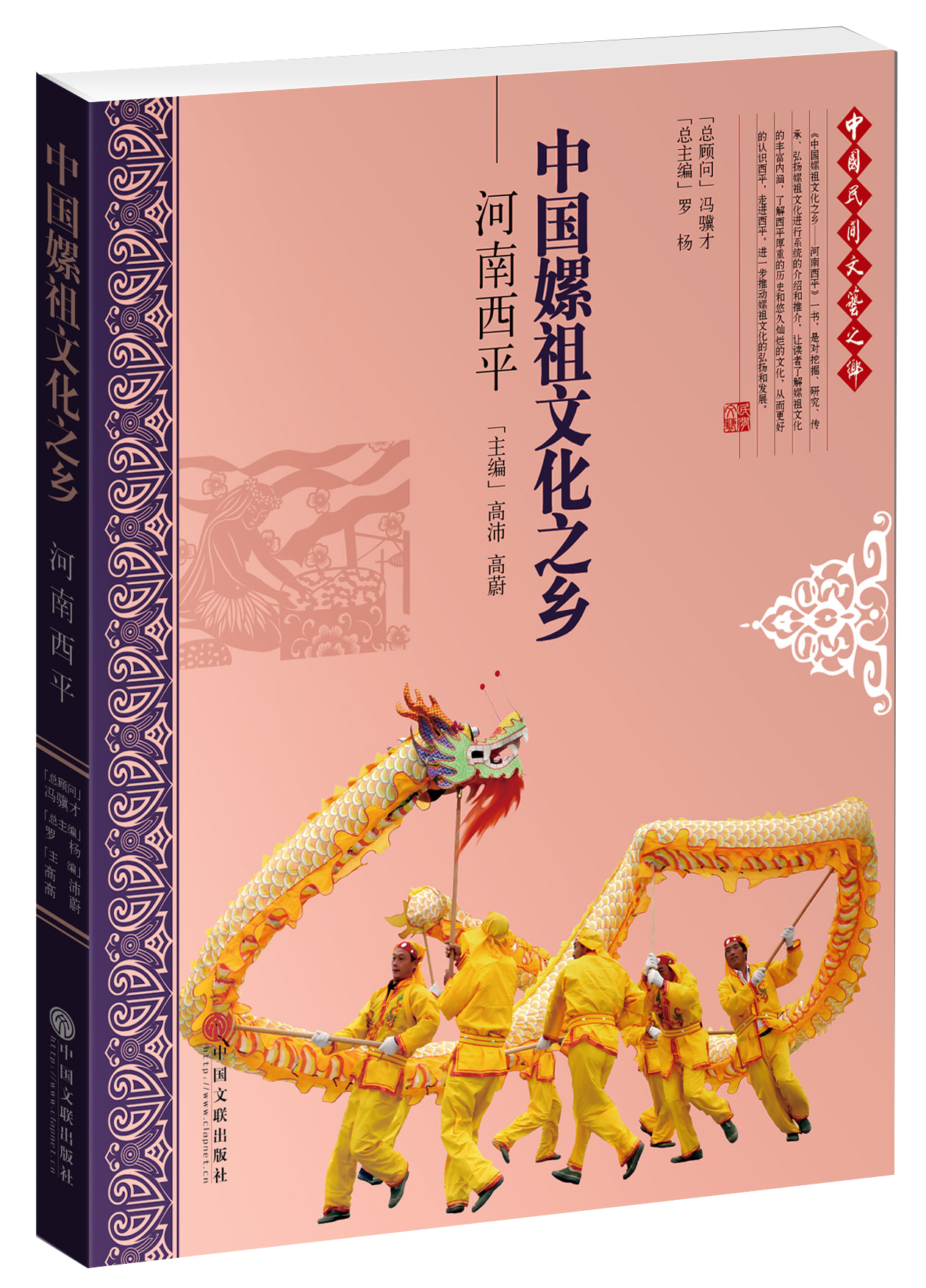

中国嫘祖文化之乡——河南西平

- 作 者:陈大明/主编

- 出版日期:2015-09-05

- 出 版 社:中国文联出版社

- ISBN:978-7-5059-9395-2

- 价 格:88元

图书简介

河南西平县历史悠久,文化灿烂。是嫘祖的故里,中华民族植桑养蚕、缫丝制衣的发源地,嫘祖文化的原生地,民间文化底蕴丰富,影响广泛而深远。2007年被命名为“中国嫘祖文化之乡”,本书分为六章,从西平概况、嫘祖故里、嫘祖文化的 内涵与外延、嫘祖文化的保护与传承、专家学者论嫘祖文化、艺文选集几个角度进行深入的描写阐释,对保护、开发、传承嫘祖文化起到积极的记录与保护作用。

作者简介

陈大明,中国文联河南省民间艺术家协会成员,河南人,热爱河南本土文化,尤其对河南嫘祖文化、铸铁文化有较为深入的研究,历经多年深入基层,取得了大量一手资料及历史文献,悉心收集整理后成此书。

目录

序言

第一章 西平概况

环境与优势

历史沿革

文化遗产

社会经济与民生事业

第二章 嫘祖故里

典籍记载

考古发现

蚕桑习俗

民间传说

民歌民谚

故里胜迹

第三章 嫘祖文化的内涵与外延

嫘祖文化

嫘祖文化与民族文化、民族精神

嫘祖文化的传承与发展

第四章 嫘祖文化的保护与传承

研究申报与宣传推介

保护计划与开发规划

保护传统的《嫘祖祭典》

第五章 专家学者论嫘祖文化

故里地望

姓氏与民俗文化

嫘祖文化及其现代意义

第六章 艺文选辑

古代蚕桑文化作品选

当代蚕桑文化作品选

古代皇家祭拜嫘祖文选

当代嫘祖故里西平祭拜嫘祖文选

附 录

附录一 会议纪要

附录二 领导讲话摘录

附录三 报刊选录

附录四 关于设立中华母亲节的倡议

附录五 嫘祖故里地域文化简介

附录六 西平县文物保护单位简介

附录七 大事记

后 记

让民间文艺之花在乡土中绽放

罗 杨

当插秧机在田野里穿梭,打春牛的习俗还会有吗?当电视机进入千家万户,还有老人娓娓道来地讲故事吗?当天气预报准确预测风霜雨雪,农谚还能在生活中流传吗?当嫦娥飞船已经成功探月,嫦娥的传说还保有那份神秘色彩吗?当藏族牧民搬入城镇,格萨尔史诗还能吟唱多久?当农民迁入楼房,古村落社火庙会还会热闹地上演吗?凡此种种,都不禁令人叩问不已。

民间文化是民族文化的摇篮和根基,然而,在全球化发展日趋迅猛, 各种思想文化相互激荡的今天,很多民间文化遗产,特别是深藏在偏远乡村的文化遗产正面临窘境:有的因无法传承而濒危,有的因未被重视而灭绝,有的因过度开发而变得面目全非。由此,人们越来越深刻地认识到,保护本民族和本地区的文化遗产,彰显其别具一格的地方文化特色,已成为捍卫民族民间文化独立性的必然选择。由中国民间文艺家协会开展的中国民间文艺之乡命名工作,就是一项对地方特色文化进行保护传承的有效举措。

人类生活不仅需要一个生态良好、宜居幸福的物质家园,还要有一个能够让人们随眼入心留下鲜明历史和文化印记的灵魂居所。只有保留住灵魂的家园,才能使人在浮躁的社会里得到更多的心理安宁和身心愉悦,从而提高生存和发展的质量。反之,如果忽视了对当地民俗的尊重和精神传续,就等同割断了历史记忆和文脉传续。这样的家园即使房子盖得再好,设施再现代化,都会使人产生陌生和距离感,无处安放和抚慰屡遭纷扰的心灵。而被需求呼唤出来的民间文艺之乡,正是当今人们赖以生活的家园和灵魂的庇护所。活态沿革的民间文艺之乡不仅记录着本地区历史文化发展的轨迹,也反映着当地民众的道德观念和审美情趣。丰富的历史文化基因和独特的心灵密码使之成为当地人民群众灵魂的归宿。试想,如果没有那些世代流传于村巷阡陌,铭刻于民众心头,穿越历史时空的神话、传说、故事、歌谣以及代表地域特色的民间习俗,人们该如何回味家园和故乡?民间文化寄托着民众的欢乐和悲伤,引导着民众对宇宙、历史、地方和家园万物的理解。离开了民间文化,人们将无法识别和了解一个地方的地域特色和乡土文化。可以说,在广袤的国土上,到处都有独特的地理景观和与之相观照的民俗文化和风物传说。也正是由于有了风土人物等民间文化的晕染,才使一个原本只是地理意义的地方产生了诸如精卫填海、嫦娥奔月、天女下凡、得道升天、风水堪舆、福地洞天等富有传奇色彩的文化意义,有了超越自然景观以外的丰富内涵,从而为本地人勾勒出一幅寄寓心灵深处的乡土画卷,为外来者呈现出一个令人神秘向往的世界。青田的石雕文化,荆州的三国文化,庆阳的香包文化,宜兴的紫砂文化,丽水的龙泉青瓷……人们常常会追问,为什么阆中有个春节老人?为什么涉县唐王山有座女娲宫?为什么这里是愚公的故里?为什么那里是孟姜女哭长城的地方?为什么沙田唱水上民歌?为什么祁连唱藏族拉伊……正是这些历久弥新的风物传说和文化事项,才使一片原本洪荒的土地成为具有深厚文化底蕴的沃土,成为受人关注的地方,也令民间文艺研究者接踵而至。他们对民间文艺之乡的关注并不在于山川秀丽,山花盛开的自然世界,也决不是要铺陈出一个自然地理的图卷,而是要展开一幅铭刻在中华儿女心中的人文地图。

民间文艺之乡不容造假和忽悠。随着中国社会经济的发展,民间文化建设越来越受到各方面重视。很多地方通过对本地民间文化的深入挖掘和整理,建设成为富有历史底蕴和文化特色的民间文艺之乡。与此同时,我们也注意到,一些地方出现了拼命寻找和争抢民间历史文化资源的现象,甚至夸大其词制造假象,出现了“先造谣再造庙”浅薄浮躁的诟病,甚至以传承文化的名义打造出一批真实性与文化内涵近乎乌有的假景观和假人物,并藉此大搞商业开发活动。所谓的品牌与名片可以有助于文化的传播与发展,但如果缺失了对文化的虔诚和敬畏,就会造成对文化传统的歪曲和贬低。正因如此,民间文艺之乡的创建应该有自己的品位与追求,有自己的境界与底线,不能停留在市场运作与传媒炒作的层面,不能停留在招牌与名片的层次。任何与民间文化遗产相关的开发项目,都应当考虑其对文化传承的影响。要避免过度开发和不当开发破坏其固有的遗产价值。如果只是按照旅游经济的需求重塑文化认同,以假冒的民间文化代替原生态民间文化,既严重亵渎了民间文化资源,又浪费了大量经费,则必然会贻害子孙,贻害社会。

民间文艺之乡不仅仅是品牌和名片。祖先给我们留下的壮丽河山与丰富的人文遗产,首先是对人类文化多样的完美演绎,是对人类精神世界的满足,是对人民文化生活的丰富,是对人们道德情操的滋养,是对民族精神的凝聚与升华,是对悠久历史与美好未来的寄托与拓展。申办民间文艺之乡只是捍卫传播乡土文化的动力,保护文化根基才是根本,绝不能把“品牌”和“名片”作为建设民间文艺之乡的目的,不应把富矿般的民间文化资源当作商业标签来使用。申报民间文艺之乡决不能只看重一地一时之利,决不能寅吃卯粮鼠目寸光,要有风物长宜放眼量,着眼长远和未来的襟怀和气魄,把着眼点放在民族民间文化和人类文明的未来上。

民间文化之乡留给我们的是民俗文化传承和积淀的财富,命名民间文艺之乡不是民间文艺抢救保护工作的结束,而是文化传承弘扬和发展的接力跑。民间文艺之乡经专家认证命名后,当地的建设者们还要花更大、更多的人力、财力和物力去确保民间文化“原汁原味”地传承下去,使它的历史价值和文化意义不止步于过去和眼前的光鲜,而是在未来焕发出更加绚烂的光彩。

实践证明,民间文艺之乡是保护抢救民间文化遗产,建设中华民族共有精神家园的有效载体。凡是民间文艺之乡发展好的地区,都呈现出经济发展、社会和谐的局面。人民群众对乡土文化的高度热爱和广泛参与,正在被内化为保护非物质文化遗产的文化自觉,这种文化自觉被转化为巨大的精神动力,在新农村文化建设、构建社会和谐中正释放出不可低估的能量。通过民间文艺之乡的品牌效应,真正实现了历史文化得以彰显,文化设施不断完善,文化精品层出不穷,文化市场繁荣有序,文化产业协调发展,群众文化丰富多彩,文明程度明显提高。因此,充分发挥民间文艺之乡在推动社会主义文化大发展大繁荣中的作用,将是中国民协一个长期的课题和长远的任务。

我们非常高兴地看到,通过我们多年的不懈努力,民间文艺之乡在保护非物质文化遗产、开创地域文化品牌、振奋民族精神、促进地区经济发展与社会和谐中正发挥着不可替代的作用。很多地方政府充分认识到了民间文艺之乡在新农村文化建设中的价值和作用。他们以民间文艺之乡为依托,以树立文化品牌为己任,着眼于文化类型和区域文化的特点,以政府、专家和人民群众的共识为合力,立足保护和传承本地独特的民族文化、传统文化、地域文化等,挖掘整理抢救地区历史和民族文化中蕴含的思想情感、道德观念、信仰意识、价值取向、风土人情、民俗文化等核心内容,对成为当地形象“名片”的文化符号、文化景观、文化标志加以保护和宣传;将地区特色文化融入经济社会发展和新农村建设的方方面面,有效地保持了文化的历史性、丰富性以及多样性、新颖性。我们相信,民间文艺之乡的建设和发展,必将谱写出当代新农村文化和精神家园建设的和谐乐章,必将为后人留下一幅历史文化记忆和地域风采的绚丽画卷。

序

中共西平县委书记 聂晓光

西平古称西陵,为柏皇氏后裔封地。柏姓多名人,柏常是黄帝时的地官,柏亮父为颛顼师,柏昭为帝喾师,父子同朝为帝师,肇封于柏,为柏子国。柏冏为周穆公时太仆,协助穆公革除积弊,完成中兴大业,封柏子国地,号柏国。秦属颍川郡,汉初置县。甘肃武威出土的《武威汉简·王杖十简》记载有“汝南西陵县”,

湖北荆州出土的《张家山汉简》《二年律令·秩律》中,西平、西陵同书一简,《水经注》记载有“西陵平夷,故曰西平”,《三国志》记载有西陵乡,《水经注》记载有西陵亭,民国二十三年陈铭鉴编修的《西平县志》则说“魏明帝即位,进封和洽为西陵乡侯,郦道元《水经注》汉曰西平,其西吕墟,即西陵亭也,当指此”……据此,经专家多方考证后,认为:西汉时西陵县与西平县一在西,一在东,比邻并存。新莽改西平为新亭,刘秀灭莽,精简建置,西陵省併,与西平合二为一。三国、两晋、南北朝时期,朝代更替频繁,西平隶属多有变更。至唐天授二年,复置西平县,宋、元、明、清相沿至今。

西平历史悠久,文化灿烂,物产丰富,风光秀丽。这片热土,以她博大的胸怀养育了勤劳善良的西陵儿女,用她青山秀水的灵气承载着历史的辉煌。蜘蛛山——柏皇氏的祖山,棠溪水的源头;吕墟(董桥遗址)——黄帝正妃蚕神嫘祖出生地、始蚕地,蚕桑文化、服饰文化的源头;酒店冶铁遗址——战国时期韩国冶铁铸剑地,至今犹存的战国冶铁炉,号称天下第一炉;封人见圣祠——孔夫子周游列国停辙处,仪封人请见留佳话;分金庙——春秋义士管(仲)鲍(叔牙)分金警千古;宝严寺塔——沧海桑田的历史见证;韩堂——法家韩非故里……西平《大铜器》2008年被国务院公布为第二批国家非物质文化遗产保护名录;棠溪宝剑铸造工艺2014年被国务院公布为第四批国家非物质文化遗产保护名录;《嫘祖祭典》、民间传说《王莽撵刘秀》和《董永与七姐》等,2007年被河南省人民政府公布为河南省第一批非物质文化遗产保护名录。

县境西部伏牛余脉自西南绵延入境,位处伏牛山余脉与黄淮平原衔接处的棠溪源国家森林公园,上承崇山峻岭之豪放,下纳千里沃野之坦荡,山水互容,田林相依,自然与人文和谐,历史与现实相接。这是一片净土:阳春,繁花似锦,蜂飞蝶舞;盛夏,林木苍翠,飞瀑流泉;金秋,果满枝头,霜叶如染;隆冬,漫山皆白,寒梅独秀,有中原氧吧之称。县域中东部地势平坦,是一望无际的平川沃野,占全县总面积的85℅。洪河、柳堰河、仙女池河、淤泥河自西向东流过,数百条支流纵横交错,滋润着肥沃富饶的土地,盛产小麦、玉米、油菜等。从西陵古国到西平县,从石器打制到铁器出现,先民用勤劳的双手、聪明的智慧,在这片热土上创造了灿烂的物质文明和精神文明,也为子孙后代留下了享用不尽的人文资源和自然景观。

在山区与平原的过渡带,有一处26平方公里的缓冈,名曰师灵冈(西陵冈),冈前有一条西草河,西草河岸边的台地上是董桥遗址(吕墟),为仰韶文化遗址,2013年被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。这里是嫘祖的故里,中华民族植桑养蚕、缫丝制衣的发源地,嫘祖文化的原生地,民间文化底蕴丰厚,影响广泛而深远。2007年7月,西平县被中国民间文艺家协会同时命名为“中国嫘祖文化之乡”,并同意建立中国嫘祖文化研究中心。“中国冶铁铸剑文化之乡”,并同意建立“中国冶铁铸剑文化研究基地”。2007年11月12日,中国民间文艺家协会在西平县举行了隆重的授牌仪式。

随着改革开放的深入发展,西平县委、县政府带领全县人民“凝心聚力谋发展,锲而不舍抓落实”,社会局面安定,县域经济快速发展,城镇建设日新月异,农村经济稳步上升,商贸流通繁荣活跃,文化事业和文化产业同步发展。先后被评为全国优质小麦生产出口基地县、全国粮食和肉类产量百强县、全国社会治安综合治理工作先进县、全省畜牧强县、双拥模范县,荣获省级园林城市、卫生城市、文明城市的称号。

西平—中国嫘祖文化之乡,这是一份荣誉也是一种责任和担当,具有勤劳善良,开拓进取,坚忍顽强的西陵儿女,定会珍惜这份荣誉,勇于担当这份责任,在嫘祖文化研究方面下大功夫,在嫘祖文化开发应用上下大力气,努力使历史文化“有形化”,有“可视性”,“有引人思索和催人上进的作用”。让嫘祖文化研究和开发在中华民族崛起和民族复兴梦的实现过程中,起到它应有的作用。

2015年3月

后 记

《中国嫘祖文艺之乡河南西平》卷,从2010年起着手收集整理素材,进入编著,到今天已历经四载有余,五易其稿,就要付梓问世了。这是河南省民间文化遗产抢救工程领导小组和河南省民间文艺家协会精心策划、具体指导的结果,是中共西平县委、西平县人民政府关心支持的结果,是社会各界广泛关注、参与的结果,也凝聚着编著者执着的心血和汗水。

西平,古为西陵,蚕桑文明最早从这里兴起,是中华农耕文明重要的发源地之一; 西平,位居中原,历为兵家之所争。黄帝以降,数千年的农耕文明发展脚步,改朝换代的战火烽烟,虽经岁月风雨洗刷、剥蚀,但在这片热土上,仍依稀可见前人辛勤劳作留下的许多深深的脚印。伏羲之一帝柏皇氏圣山蜘蛛山上残留的摩崖石刻;谢老庄裴李岗遗址上出土的骨针、石镞;董桥仰韶文化遗址(吕墟)上出土的石斧、红陶纺轮;耿庄龙山文化遗址上出土的带孔石刀、陶纺轮以及仪封记载孔子周游列国路经西平的“封人见圣祠”、酒店战国冶铁遗址上至今仍存的战国冶铁炉、县城东关外耸立的巍峨壮观的宝严寺古塔……加上民间世代流传的大量的历史传说故事,千秋相沿的民风民俗,构成了一幅线条分明、内涵丰富的全景式历史画卷。西平文化底蕴丰厚,是一片地灵人杰的沃土。所有这些,为我们编著这本书提供了翔实而又可靠的依据。

本书编著过程中,曾得到河南省民间文化遗产抢救工程领导小组夏挽群、程建君、乔台山、李凤有先生的具体指导;得到驻马店市炎黄文化研究会、西平县炎黄文化研究会、县文联、县总编室、县档案馆、县文广新局、县住建局、县文化馆、县文管所、县图书馆、县民俗摄影协会等单位以及社会上仁人志士的大力支持;参考引用了当代史学家,考古学家、社会学家、民俗学家、姓氏学家、科普作家等的观点,在此一并表示诚挚的谢意!

限于编著者水平不高,书中难免存在漏记、错记之处,敬希方家指正。

《中国嫘祖文艺之乡河南西平》卷就要与读者见面了,愿它能在守护中华民族精神家园、弘扬优秀传统文化、促进中华民族复兴梦实现的过程中起到一定的作用,这是编著者热切的期盼!

2015年3月12日

-

-

学校管乐团训练教...

作者:唐嘉宏简介:

-

-

学校管乐团训练教...

作者:唐嘉宏简介:

-

-

学校管乐团训练教...

作者:唐嘉宏简介:

-

努力铸就社会主义文化新辉煌 | 全国文艺界...

2022/10/18 -

中国文联出版社有限公司公开招聘工作人员...

2022/06/21 -

推动新时代文艺文联工作高质量发展 ——《...

2022/03/02 -

中国文联出版社2021年度工作表彰大会暨202...

2022/02/23