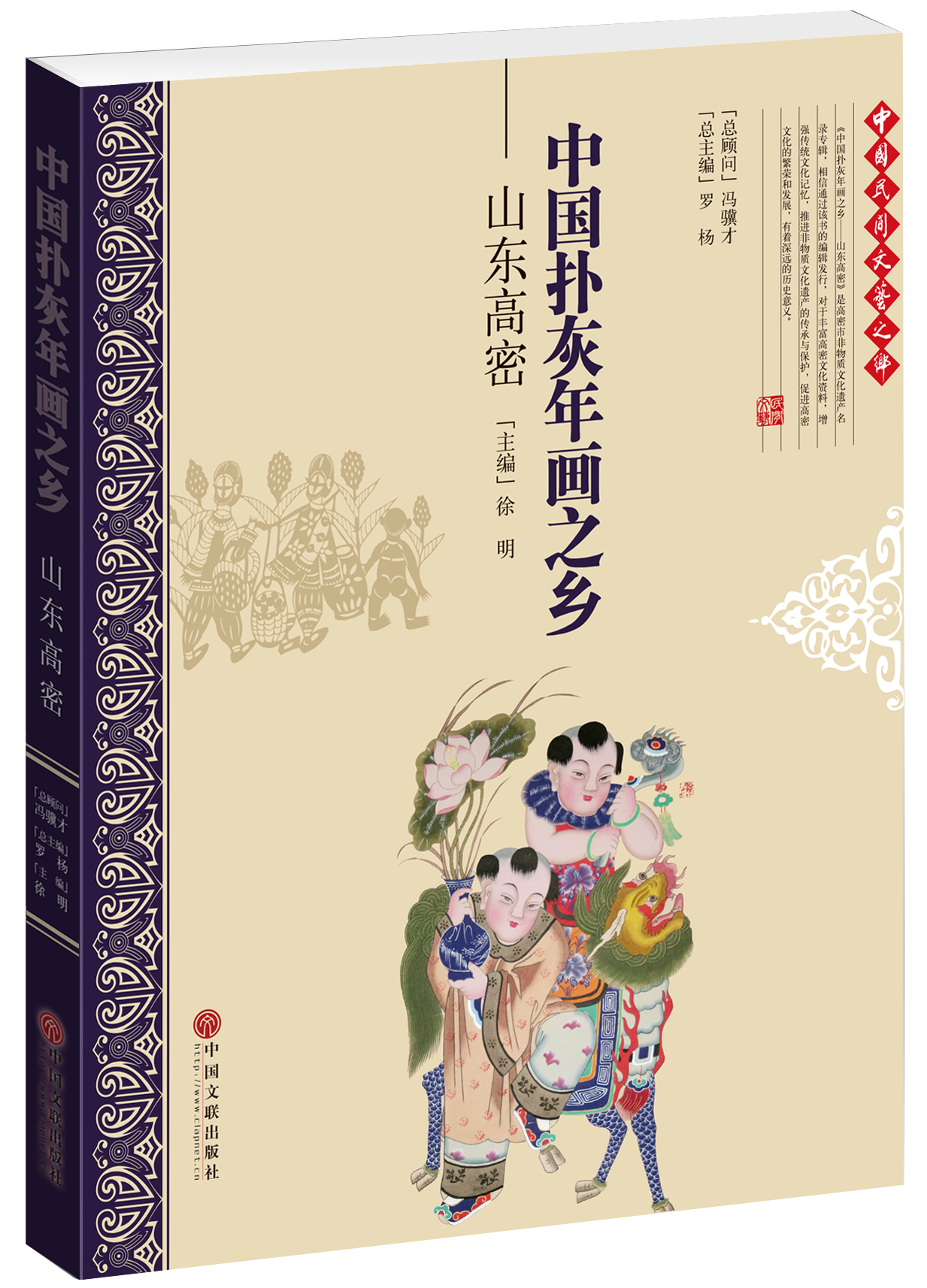

中国扑灰年画之乡——山东高密

- 作 者:徐明/主编

- 出版日期:2015-03-01

- 出 版 社:中国文联出版社

- ISBN:978-7-5059-9394-5

- 价 格:88元

图书简介

高密是著名的民间艺术之乡,五千年的文化发展史,积淀了丰厚的文化底蕴,孕育滋生了多彩的民间艺术。扑灰年画、剪纸、聂家庄泥塑、高密茂腔被誉为高密“民艺四宝”,列入国家级非物质文化遗产名录。先后被命名为“中国民间艺术之乡”、“中国扑灰年画之乡”并建立“扑灰年画保护基地”。本书以高密非物质文化遗产项目为主线,对传统文学,传统音乐,传统舞蹈,传统戏剧,传统体育与竞技,传统美术,传统技艺,传统医药,民俗等做了较详尽的介绍。并从地域文化的角度阐释了以扑灰年画为主的高密民间艺术特色,对保护、开发、传承、发展高密民间艺术,推进非物质文化遗产传承与保护具有一定的参考价值。

徐明,男,1970年2月出生,高密市夏庄镇人,在职研究生学历。现任高密市文化广电新闻出版局局长。先后发表《红高粱文化蓄势正发》《红高粱之约燕园杯之旅》等文章,主编了《高密扑灰年画精品集》《大禹与齐鲁文化研究》等著作。

目 录

第一章 传统文学

大禹的传说

城阴城的传说

没尾巴老李在高密的传说

第二章 传统音乐、舞蹈

乡土气息浓郁的高密民歌

独具一格的街头演艺——高密地秧歌

土味儿十足的民间舞蹈——撅登官

第三章 传统戏剧

拴老婆橛子戏——高密茂腔

武林中的一朵奇葩——地龙经拳

阴阳变化、招招制敌——九五拳

第五章 传统美术

中国一绝——高密扑灰年画

世界遗产——高密剪纸

东方神韵——聂家庄泥塑

年画林中绽放的又一朵奇葩——高密半印半画年画

线条独特优美——高密木版年画

柔而不燥、敲之欲鸣——高密黑陶

浑厚有力、质朴简洁——高密石雕

淳朴敦厚、色彩艳丽——高密面塑

千变万化、奇巧百出——高密手绘风筝

第六章 传统技艺

盛名远扬的“邵铁匠”——高密菜刀

妙手回春的画郎中——字画装裱与修复

华夏红纸第一村——高密大红纸

朴实自然、造型美观——高密柳编

色彩艳丽,富有动感——割花虎头鞋

嘎渣焦脆、味道鲜美——高密炉包

皮薄酥脆、清香蜜甜——高密大蜜枣

第七章 传统医药

传统黑药、疗效神奇——金蟾膏

第八章 民 俗

请家堂拜祖先——高密年俗

东北乡礼仪——婚俗

罗杨

民间文化是民族文化的摇篮和根基,然而,在全球化发展日趋迅猛,各种思想文化相互激荡的今天,很多民间文化遗产,特别是深藏在偏远乡村的文化遗产正面临窘境:有的因无法传承而濒危,有的因未被重视而灭绝,有的因过度开发而变得面目全非。由此,人们越来越深刻地认识到,保护本民族和本地区的文化遗产,彰显其别具一格的地方文化特色,已成为捍卫民族民间文化独立性的必然选择。由中国民间文艺家协会开展的中国民间文化之乡命名工作,就是一项对地方特色文化进行保护传承的有效举措。

人类生活不仅需要一个生态良好、宜居幸福的物质家园,还要有一个能够让人们随眼入心留下鲜明历史和文化印记的灵魂居所。只有保留住灵魂的家园,才能使人在浮躁的社会里得到更多的心理安宁和身心愉悦,从而提高生存和发展的质量。反之,如果忽视了对当地民俗的尊重和精神传续,就等同割断了历史记忆和文脉传续。这样的家园即使房子盖得再好,设施再现代化,都会使人产生陌生和距离感,无处安放和抚慰屡遭纷扰的心灵。而被需求呼唤出来的民间文艺之乡,正是当今人们赖以生活的家园和灵魂的庇护所。活态沿革的民间文艺之乡不仅记录着本地区历史文化发展的轨迹,也反映着当地民众的道德观念和审美情趣。丰富的历史文化基因和独特的心灵密码使之成为当地人民群众灵魂的归宿。试想,如果没有那些世代流传于村巷阡陌,铭刻于民众心头,穿越历史时空的神话、传说、故事、歌谣以及代表地域特色的民间习俗,人们该如何回味家园和故乡?民间文化寄托着民众的欢乐和悲伤,引导着民众对宇宙、历史、地方和家园万物的理解。离开了民间文化,人们将无法识别和了解一个地方的地域特色和乡土文化。可以说,在广袤的国土上,到处都有独特的地理景观和与之相观照的民俗文化和风物传说。也正是由于有了风土人物等民间文化的晕染,才使一个原本只是地理意义的地方产生了诸如精卫填海、嫦娥奔月、天女下凡、得道升天、风水堪舆、福地洞天等富有传奇色彩的文化意义,有了超越自然景观以外的丰富内涵,从而为本地人勾勒出一幅寄寓心灵深处的乡土画卷,为外来者呈现出一个令人神秘向往的世界。青田的石雕文化,荆州的三国文化,庆阳的香包文化,宜兴的紫砂文化,丽水的龙泉青瓷……人们常常会追问,为什么阆中有个春节老人?为什么涉县唐王山有座女娲宫?为什么这里是愚公的故里?为什么那里是孟姜女哭长城的地方?为什么沙田唱水上民歌?为什么祁连唱藏族拉伊……正是这些历久弥新的风物传说和文化事项,才使一片原本洪荒的土地成为具有深厚文化底蕴的沃土,成为受人关注的地方,也令民间文艺研究者接踵而至。他们对民间文艺之乡的关注并不在于山川秀丽,山花盛开的自然世界,也决不是要铺陈出一个自然地理的图卷,而是要展开一幅铭刻在中华儿女心中的人文地图。

民间文艺之乡不容造假和忽悠。随着中国社会经济的发展,民间文化建设越来越受到各方面重视。很多地方通过对本地民间文化的深入挖掘和整理,建设成为富有历史底蕴和文化特色的民间文艺之乡。与此同时,我们也注意到,一些地方出现了拼命寻找和争抢民间历史文化资源的现象,甚至夸大其词制造假象,出现了“先造谣再造庙”浅薄浮躁的诟病,甚至以传承文化的名义打造出一批真实性与文化内涵近乎乌有的假景观和假人物,并藉此大搞商业开发活动。所谓的品牌与名片可以有助于文化的传播与发展,但如果缺失了对文化的虔诚和敬畏,就会造成对文化传统的歪曲和贬低。正因如此,民间文艺之乡的创建应该有自己的品位与追求,有自己的境界与底线,不能停留在市场运作与传媒炒作的层面,不能停留在招牌与名片的层次。任何与民间文化遗产相关的开发项目,都应当考虑其对文化传承的影响。要避免过度开发和不当开发破坏其固有的遗产价值。如果只是按照旅游经济的需求重塑文化认同,以假冒的民间文化代替原生态民间文化,既严重亵渎了民间文化资源,又浪费了大量经费,则必然会贻害子孙,贻害社会。

民间文艺之乡不仅仅是品牌和名片。祖先给我们留下的壮丽河山与丰富的人文遗产,首先是对人类文化多样的完美演绎,是对人类精神世界的满足,是对人民文化生活的丰富,是对人们道德情操的滋养,是对民族精神的凝聚与升华,是对悠久历史与美好未来的寄托与拓展。申办民间文艺之乡只是捍卫传播乡土文化的动力,保护文化根基才是根本,绝不能把“品牌”和“名片”作为建设民间文艺之乡的目的,不应把富矿般的民间文化资源当作商业标签来使用。申报民间文艺之乡决不能只看重一地一时之利,决不能寅吃卯粮鼠目寸光,要有风物长宜放眼量,着眼长远和未来的襟怀和气魄,把着眼点放在民族民间文化和人类文明的未来上。

民间文化之乡留给我们的是民俗文化传承和积淀的财富,命名民间文艺之乡不是民间文艺抢救保护工作的结束,而是文化传承弘扬和发展的接力跑。民间文艺之乡经专家认证命名后,当地的建设者们还要花更大、更多的人力、财力和物力去确保民间文化“原汁原味”地传承下去,使它的历史价值和文化意义不止步于过去和眼前的光鲜,而是在未来焕发出更加绚烂的光彩。

实践证明,民间文艺之乡是保护抢救民间文化遗产,建设中华民族共有精神家园的有效载体。凡是民间文艺之乡发展好的地区,都呈现出经济发展、社会和谐的局面。人民群众对乡土文化的高度热爱和广泛参与,正在被内化为保护非物质文化遗产的文化自觉,这种文化自觉被转化为巨大的精神动力,在新农村文化建设、构建社会和谐中正释放出不可低估的能量。通过民间文艺之乡的品牌效应,真正实现了历史文化得以彰显,文化设施不断完善,文化精品层出不穷,文化市场繁荣有序,文化产业协调发展,群众文化丰富多彩,文明程度明显提高。因此,充分发挥民间文艺之乡在推动社会主义文化大发展大繁荣中的作用,将是中国民协一个长期的课题和长远的任务。

我们非常高兴地看到,通过我们多年的不懈努力,民间文艺之乡在保护非物质文化遗产、开创地域文化品牌、振奋民族精神、促进地区经济发展与社会和谐中正发挥着不可替代的作用。很多地方政府充分认识到了民间文艺之乡在新农村文化建设中的价值和作用。他们以民间文艺之乡为依托,以树立文化品牌为己任,着眼于文化类型和区域文化的特点,以政府、专家和人民群众的共识为合力,立足保护和传承本地独特的民族文化、传统文化、地域文化等,挖掘整理抢救地区历史和民族文化中蕴含的思想情感、道德观念、信仰意识、价值取向、风土人情、民俗文化等核心内容,对成为当地形象“名片”的文化符号、文化景观、文化标志加以保护和宣传;将地区特色文化融入经济社会发展和新农村建设的方方面面,有效地保持了文化的历史性、丰富性以及多样性、新颖性。我们相信,民间文艺之乡的建设和发展,必将谱写出当代新农村文化和精神家园建设的和谐乐章,必将为后人留下一幅历史文化记忆和地域风采的绚丽画卷。

序言

高密,素有“凤凰城”之美誉,是龙山文化、海岱文化、齐鲁文化的发祥地之一。高密是“大禹封国”,自秦代置县已有2200多年建制历史。在这片古老而神奇的土地上,人才辈出,文脉绵长。齐相晏婴、汉代经学大师郑玄、清代大学士刘墉诞生在这里,被誉为“高密三贤”,2012年度诺贝尔文学奖获得者莫言的家乡也是高密。

智慧、诚信、富有创造精神的高密人民,在这片古老的土地上,繁衍生息,辛勤劳作,创造财富,创造文明,积淀了丰厚的文化底蕴,历经数千百年的世代传承,流传至今。地域特点影响地方文化的个性。高密地处山东半岛咽喉,是世界风筝都潍坊和海滨名城青岛的通衢之地,两种地域文化在高密自然融合,兼收并蓄,丰富和发展了高密的民间文化艺术,造就了雅奏迭起、音韵绵长、独具风格的高密地方文化。其民间艺术种类繁多,风格独特,艺术精湛,承载着浓厚的民族文化内涵,凝聚着人民群众丰富的才华和智慧,堪称中华民族艺术宝库中的乡土瑰宝。其中以扑灰年画、剪纸、泥塑、茂腔最具代表性,被誉为“高密四宝”,蜚声中外。还有民歌、民间传说等民间文艺,地龙经等稀有拳种以及各种节俗、婚俗、礼俗等民俗文化,都是得天独厚的人文资源。历史上这些大雅大俗的文化品牌,以相当的造诣,形成了高密独特的文化特色,成就了高密文化内涵,延伸着高密文化脉络。

非物质文化遗产既是历史发展的见证,又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。2002年,高密即开始了非物质文化遗产的全面普查和保护工作,形成了珍贵的文字、视频、录音资料。2006年5月,高密茂腔、扑灰年画成功申报为国家级首批非物质文化遗产保护名录。经过积极申报,目前已有4项列入国家级非物质文化遗名录,8项列入山东省级名录,23项列入潍坊市级名录,83项列入高密市级名录。2010年“高密剪纸”入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”。拥有国家级非物质文化遗产代表性传承人3名,省级代表性传承人12名,潍坊市级代表性传承人27名。其中,范祚信、聂希蔚被评为首批“山东省传统技艺大师”,吕蓁立、范祚信、聂希蔚、齐秀花等4人被评为首批“潍坊市民间艺术大师”。同时,高密还命名了吕蓁立、范祚信、聂希蔚等3个民间艺术作坊为“高密市民间艺术大师工作室”,确立了姜庄镇甄家屯、王家城子等10个村为“扑灰年画生产保护村”,聂家庄等3个村为“泥塑生产保护村”,河南村等3个村为“剪纸生产保护村”。2012年,聂家庄村被山东省文化厅命名为山东省十大非物质文化遗产保护特色村,泥塑传承人聂希蔚被评为山东省非遗保护十大模范传承人。

建立了非物质文化遗产档案资料室、资料数据库、珍贵实物陈列厅,编辑出版了《高密民艺四宝》系列丛书和《高密市非物质文化遗产普查资料汇编》,与中国传媒大学合作拍摄了电视纪录短片《中国高密年俗》。通过扎实有效的工作,推动了非物质文化遗产保护和发展工作,高密民间文化艺术得到了长足发展,先后被命名为“山东省社会文化先进县”、“中国民间文化艺术之乡”、“中国扑灰年画之乡”和“扑灰年画保护基地”。中国工艺美术学会民间美术专业委员会第十一届年会、中国(高密)扑灰年画研讨会先后在高密举行。高密茂腔继《盼儿记》晋京演出取得成功,2009年又巧借媒体和莫言名人效应,在中央电视台戏曲频道通过莫言专访“茂腔情结”专题播出,2014年又根据莫言原著改编、排演出大型现代茂腔戏《红高粱》,进一步扩大了高密茂腔的影响,提高了高密的知名度。

《中国扑灰年画之乡——山东高密》是高密市非物质文化遗产名录专辑,相信通过该书的编辑发行,对于丰富高密文化资料,增强传统文化记忆,推进非物质文化遗产的传承与保护,促进高密文化的繁荣和发展,有着深远的历史意义。

-

-

学校管乐团训练教...

作者:唐嘉宏简介:

-

-

学校管乐团训练教...

作者:唐嘉宏简介:

-

-

学校管乐团训练教...

作者:唐嘉宏简介:

-

努力铸就社会主义文化新辉煌 | 全国文艺界...

2022/10/18 -

中国文联出版社有限公司公开招聘工作人员...

2022/06/21 -

推动新时代文艺文联工作高质量发展 ——《...

2022/03/02 -

中国文联出版社2021年度工作表彰大会暨202...

2022/02/23